|

|

Órgão Oficial de Divulgação Científica da

|

ISSN: 1679-1796

|

Cirurgia Laparoscópica Vídeo-assistida com Acesso Manual Combinado: Estudo Randomizado Comparativo com Laparotomia *

Laparoscopic Hand Assisted Surgery: Comparative Randomized Study with Laparotomy

João de Aguiar Pupo Neto1, Domingos Lacombe2

Disciplina de Coloproctologia, Curso de Pós-graduação, Departamento de Cirurgia, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil

RESUMO

OBJETIVOS: O estudo pretende demonstrar a viabilidade técnica e as vantagens clínicas da

cirurgia vídeo-assistida com acesso manual combinado

na cirurgia colo-retal. Nesta proposta, os autores empregam um elevador mecânico de parede

abdominal que permitiu a vídeo-cirurgia com acesso manual,

sem a necessidade do pneumoperitônio. MATERIAIS

E MÉTODOS: O dispositivo - um afastador

mecânico elaborado pelos autores - foi desenvolvido no

Setor de Cirurgia Experimental do Departamento de

Cirurgia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em

1995, visando a elevação da parede abdominal de forma

a permitir os tempos vídeo-assistidos com auxílio da

mão. Um estudo comparativo randomizado foi realizado

na Disciplina de Coloproctologia da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, a fim de determinar as

vantagens clínicas da técnica sobre a cirurgia laparotômica.

Entre Janeiro de 1995 e Outubro de 1998 foram

operados trinta e quatro (34) pacientes portadores de

câncer colo-retal, divididos em dois grupos (A e B) e

avaliados clinicamente em seguimento pós-operatório de 30

dias. No Grupo A, foram incluídos 17 pacientes

submetidos à cirurgia laparoscópica vídeo-assistida com

acesso manual combinado. No Grupo B, foram incluídos

17 pacientes submetidos à cirurgia laparotômica. Na

maior parte dos casos do Grupo A foi empregada uma

incisão a Pffaniestiell, medindo cerca de 7.5cm. Dois tipos

de cirurgia foram realizados: a ressecção anterior de

reto e a amputação abdomino-perineal de reto.

Foram estatisticamente analisadas variáveis pré, per e

pós-operatórias. RESULTADOS: A técnica permitiu

um inventário da cavidade mais detalhado. A

perda sanguínea foi menor no Grupo A, assim como a

re-introdução de dieta oral e retorno de peristalse

foram mais rápidos. Houve dor pós-operatória menos

intensa neste mesmo grupo, e as complicações clínicas

e operatórias que ocorreram foram de menor

gravidade. CONCLUSÕES: A técnica laparoscópica com

acesso manual combinado e sem pneumoperitônio, através

do emprego de dispositivo especial para elevação

da parede abdominal, apresentou vantagens clínicas

pós-operatórias imediatas sobre o método

laparotômico, nas cirurgias de câncer colo-retal.

Palavras-chave: LAPAROSCOPIA/métodos/instrumentação

/efeitos adversos; CIRURGIA COLORRETAL/métodos;

NEOPLASIAS COLORRETAIS/cirurgia; CÓLON/cirurgia; RETO/cirurgia;

ESTUDOS PROSPECTIVOS/Rio de Janeiro.

PUPO NETO JA, LACOMBE D. Cirurgia laparoscópica vídeo-assistida com acesso manual combinado: estudo comparativo com laparotomia. Rev bras videocir 2003; 1(2): 60-70.

cirurgia laparoscópica dos cólons

apresenta algumas dificuldades técnicas que a levaram a

se difundir de forma mais lenta que outros pro-cedimentos laparoscópicos como a

colecis-tectomia, a apendicectomia e a hernioplastia. Uma

das dificuldades relaciona-se à posição dos cólons

que, por ocupar várias regiões do abdome, exige um

maior número de portas e a freqüente troca da ótica e

das pinças durante a cirurgia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8 Adicionalmente, é necessário um grande número de

ligaduras vasculares, muitas vezes de grosso calibre

2, 3, 6, 7, 9, além de uma incisão adicional para a retirada

do órgão da cavidade, na maioria dos casos.

1, 2, 4, 10

Outro fator limitante é a impossibilidade

de palpação, para avaliação oncológica da lesão e

de outros órgãos, nas cirurgias para tratamento

do câncer. 1, 3, 4, 7, 11 ,1 2, 13 , 14

Para a realização de

procedimentos laparoscópicos colorretais verificou-se a

importância da curva de aprendizado, sendo relatado em

diversos trabalhos a diminuição de complicações após

50 cirurgias realizadas.6, 8, 15, 16, 17,

18 O treinamento nas cirurgias de cólon em videolaparoscopia é,

portanto, mais demorado além de

complexo.19

Se fosse possível a introdução de uma

das mãos na cavidade, poderiam ser minimizadas

as dificuldades técnicas do método laparoscópico

puro, de forma a permitir algumas vantagens, tais como:

a) vantagens da laparoscopia cirúrgica

- pequenas incisões, diminuição do tempo de

íleo paralítico e redução do tempo de internação;

b) vantagens da cirurgia aberta -

palpação dos órgãos, facilidade na mobilização e

afastamento das alças, além de segurança na ligadura dos vasos.

No trabalho Laparoscopic assisted minilaparo-tomy with

colectomy, OU (1995)20 descreve uma

técnica de cirurgia, empregando o auxílio da mão dentro

da cavidade, a qual permanecia presa à parede

abdominal (através de uma sutura na aponeurose) como

forma de impedir que a saída do

CO2.

PAOLUCCI e cols. (1995)21 também

des-creveram técnica semelhante. Neste mesmo

ano, KUSMINSKY e cols. (1995)22 publicaram

sobre técnica de esplenectomia com acesso

manual (laparoscopic hand-assisted). Outro

trabalho publicado sobre o assunto foi o de BELMELMAN

e cols. (1996)23 que mostrou o uso de um

protetor plástico na mão (Pneumo

Sleeve) com o objetivo de evitar a saída do

CO2. Estes trabalhos enfatizam a importância da palpação nas cirurgias

argumentando que, com isto, é possível determinar com

maior precisão a extensão e o grau de infiltração da

lesão, além de facilitar as dissecções com os

dedos, justificado pela educação tátil que o cirurgião

ganha em suas mãos com o tempo.19

SCOTT e DARZI (1997)24 divulgaram técnica operatória com o uso associado da mão

nas cirurgias laparoscópicas dos cólons comentando

sobre a grande vantagem que a habilidade manual oferecia, quando associada a

videolaparoscopia. Relatam, em especial, facilidades como a

palpação do tumor, de eventuais metástases hepáticas e

da identificação dos vasos em mesocólons espessos,

além de assegurar o afastamento das alças, facilitar o

uso da tesoura e grampeadores, admitindo melhor identificação dos planos cirúrgicos.

A fim de permitir a livre introdução da

mão na cavidade abdominal, a elevação mecânica

da parede proposta neste estudo mostrou ser a

melhor forma de manter o afastamento das alças,

evitando as dificuldades de se trabalhar com o

pneumo-peritônio com CO2, assim como seus efeitos

inde-sejáveis. 21, 25, 26, 27

MATERIAIS E MÉTODOS

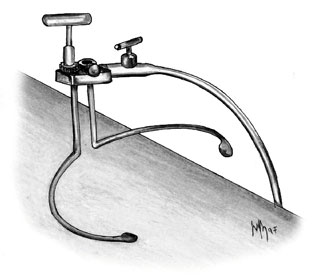

Desenvolvimento Técnico de Afastador

O desenvolvimento do afastador foi realizado no Setor de Cirurgia Experimental

do Departamento de Cirurgia da Universidade

Federal do Rio de Janeiro, a partir de Fevereiro de

1995. Diversos modelos foram experimentados em

animais. Os primeiros modelos do afastador eram

tracionados através de cabos presos em suportes no teto.

As correntes, contudo, dificultavam a mobilização

das pinças e da ótica, além de apresentarem

necessidade de regulagem sempre que se mudava a posição

da mesa operatória. A seguir, novos desenhos

foram realizados e os modelos finais foram feitos de

forma a ser possível sua fixação na mesa operatória, o

que facilitou a mudança de posição do paciente

através de Tredelemburg, movimentos laterais e

outros (Figura 1 e 2).

|

|

|

Figura 1 - As quatro partes do último modelo do afastador. |

|

|

|

Figura 2 - Afastador montado, mostrando o formato em arcos que elevará a parede abdominal. |

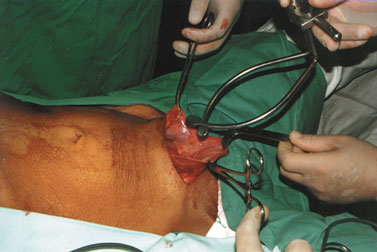

Um detalhe de importância neste afastador é sua forma em arco. Ao elevar a parede

abdominal produz uma cavidade cilíndrica, ao invés de

outros afastadores que formam uma cavidade

cônica diminuindo o continente o que permitia com

que as alças de delgado dificultassem a cirurgia

(Figuras 3 e 4).

|

|

|

Figura 3 - Introdução do afastador em arco pela incisão. |

|

|

|

Figura 4 - Colocação do afastador em forma de arcos na cavidade abdominal. |

As primeiras cirurgias, com o afastador e a laparoscopia auxiliada pela mão, já mostraram

um método mais seguro e simples do que a

técnica laparoscópica pura, por permitir:

1. Palpação de todos os segmentos da

cavidade abdominal;

2. Avaliação das lesões tumorais e seu grau

de invasão, semelhante à técnica aberta

convencional;

3. Facilidade e segurança nas ligaduras

vasculares, pois a identificação dos vasos

e a colocação dos clipes puderam ser

acompanhadas e sentidas com os dedos;

4. Rapidez e segurança na hemostasia, além

de limpeza da cavidade;

5. Facilidade no descolamento do reto e do

ângulo esplênico devido à boa visualização

através do vídeo (40 vezes maior);

6. Possibilidade de visão combinada direta

através da incisão e pelo vídeo, facilitan-

do a noção tridimensional;

7. Possibilidade de uso de diversos materiais

convencionais através da incisão.

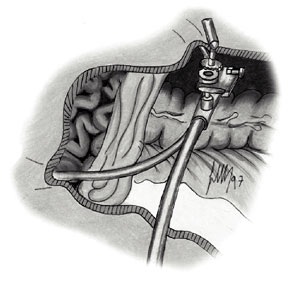

Algumas dificuldades surgiram neste método. As alças do intestino delgado

se interpuseram com muita freqüência entre a ótica

e o campo operatório apesar do formato do

afastador, provocando embaçamento pela presença

de umidade e sangue na lente o que exigia

freqüente limpeza e conseqüente perda de tempo. Isto

ocorreu pelo fato de não haver a mobilização cranial

do diafragma, quando empregado o afastamento mecânico - ao contrário do que ocorre com

o pneumoperitônio - levando a um menor espaço

para a acomodação das alças.

Este, talvez tenha sido o principal fator limitante para a realização do método. O

problema foi solucionado envolvendo-se o intestino

delgado com uma compressa, sendo mantido afastado mecanicamente pelo uso de uma lâmina

maleável (Figura 5).

|

|

|

Figura 5 - Intestino delgado envolvido por compressas e afastado através de lâmina maleável para o quadrante superior do abdome. |

Outro fator que contribuiu para o embaçamento da ótica foi o escoamento de

sangue pelas paredes da ótica em direção da

cavidade abdominal, na ausência do

pneumoperitônio. Quando se trabalha com a cavidade insuflada

há uma tendência para que o sangue acumulado

nas válvulas saia e não retorne. A solução foi o uso

de trocartes de tórax sem o sistema valvulado, o

que diminuiu a quantidade de sangue acumulado em seu interior, permitindo uma limpeza sistemática

da ótica.

Padronização da Cirurgia Laparoscópica com Acesso Manual

A Incisão

Nos dois primeiros casos realizamos uma incisão longitudinal suprapúbica com 7.5 cm

de extensão interessando todos os planos

(pele, subcutâneo, aponeurose e peritônio). Esta

incisão permitiu um bom acesso da mão e a realização

com segurança destas cirurgias, pois caso

houvesse necessidade de conversão do método

bastaria ampliá-la. No aspecto estético, contudo,

não proporcionava os mesmos resultados das

incisões transversas. A partir do terceiro caso utilizamos

a incisão de Pffanenstiel modificada, com abertura

de pele no sentido transversal em região

suprapúbica (dois centímetros acima do púbis)

incisando longitudinalmente aponeurose e peritônio

após descolamento parcial do subcutâneo.

Constatamos que, esta última incisão foi mais adequada

sendo, portanto, a escolhida como padrão para todas

as cirurgias posteriores (Figura 6).

|

|

|

Figura 6 - Incisão de Pfannenstiel modificada com afastador entrando na cavidade abdominal. |

Os primeiros casos operados com a

incisão transversa apresentaram infecção ou seroma

de subcutâneo, tendo sido necessária sua

drenagem através de retirada de um ponto de pele, sem

que houvesse comprometimento quanto ao resultado estético da cicatriz, ou aumento do tempo

de internação, pois se tratavam de coleções de

pequeno volume. Nas cirurgias subseqüentes verificamos

que o descolamento aumentado de subcutâneo foi

o causador destas complicações, tendo

sido solucionado com menor descolamento em direção

a cicatriz umbilical em forma de funil, o que

reduziu o espaço morto. No fechamento de parede, ao

final da cirurgia, também passamos a realizar

aproximação do subcutâneo.

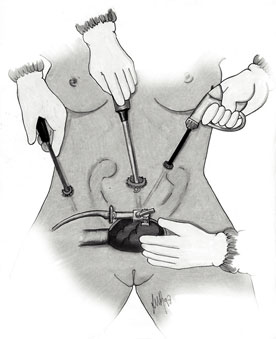

Portas Laparoscópicas

Foram utilizadas três portas. Entretanto,

a posição das mesmas sofreu modificações no

decorrer do tempo. As posições que se mostraram

mais adequadas, foram: 1) uma na cicatriz umbilical;

2) outra lateral esquerda, ao mesmo nível na

linha hemiclavicular; e 3) outra lateral direita 4cm

abaixo da cicatriz umbilical, na fossa ilíaca direita,

abaixo do elevador mecânico.

A passagem dos trocartes foi monitorada pela ótica introduzida através da incisão

suprapúbica, auxiliada com uso de lâmina maleável para

proteção de alças e estruturas vasculares (Figura 7).

|

|

|

Figura 7 - Posição das portas e do afastador na parede abdominal. |

Posição do Paciente

Todos os pacientes foram colocados na posição de Lloyd-Davies. Isto permitiu um

fácil acesso abdominal, um melhor posicionamento

do auxiliar, facilitando o acesso do cirurgião em

tempos perineais, quando necessário. O braço direito

do paciente foi colocado em posição de adução a

fim de permitir liberdade nos movimentos do

auxiliar que manipula a ótica. Não houve necessidade

de fechamento do braço períneo, entre as pernas

do paciente.

O Primeiro Auxiliar

Localizado à direita do paciente,

em posição mais cranial, operando a ótica com a

mão esquerda. Com a mão direita opera o

instrumental através da porta em flanco direito.

Importante observar a necessidade de adução do

membro superior direito do paciente para facilidade

de manuseio da ótica. Em algumas circunstâncias

a ótica permite melhor visualização quando

colocada através da incisão, mesmo que a mão do

cirurgião esteja introduzida, por exemplo, no

descolamento do ângulo esplênico.

O Segundo Auxiliar

Na maior parte do tempo posicionado no períneo, auxiliando a instrumentação com

os afastadores, com a limpeza da ótica, e com

a aspiração.

O Instrumentador

Posicionado no períneo (lateralizado

à esquerda) entre o cirurgião e o segundo

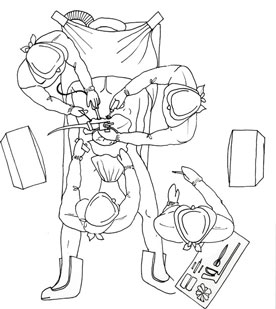

auxiliar (Figura 8).

|

|

|

Figura 8 - Equipe cirúrgica colocada com o paciente em posição. C=Cirurgião; A=Câmera; B=Segundo Auxiliar; I=Instrumentadora; M=Monitores. |

Preparo do Campo Operatório e

Inventário da Cavidade Abdominal

A padronização empregada foi:

1.Proteção de subcutâneo com

campo operatório ou plástico.

2.Colocação do afastador mecânico

e elevação da parede abdominal, seguido

de introdução dos trocartes, o que é acompanhado

pela ótica introduzida através da incisão

abdominal. Neste tempo, as alças intestinais são

protegidas através lâmina maleável.

3.Palpação de todas as vísceras

com inventário sistematizado da cavidade. Palpação

da lesão tumoral com avaliação do tamanho,

infiltração e metástases ganglionares.

4.Conclusão do inventário, seguido

de afastamento das alças de intestino

delgado, envolvendo-as com uma compressa e

elevando cranialmente o conjunto com uma lâmina maleável.

ESTUDO COMPARATIVO

Padronização da Técnica Laparoscópica

Inicialmente, realizamos a padronização

da técnica e o treinamento da equipe através

da realização de 40 cirurgias em suínos adultos do

sexo feminino (30 a 40Kg). A seguir, foram

realizadas quatro cirurgias, em pacientes: 02

sigmoidectomias (doença diverticular e adenoma viloso),

01 colectomia total (retocolite ulcerativa) e 01 ressecção abdomino-perineal (tumor de reto

baixo) que mostraram aparente vantagem, embora sem significado estatístico.

Foi, então, realizado um estudo

clínico comparativo entre a cirurgia laparoscópica

vídeo-assistida com acesso manual (pelo método

proposto) e a cirurgia convencional laparotômica.

Esta análise comparativa teve como

objetivo básico o estudo das diferenças relativas ao

ato operatório e ao período pós-operatório recente

(até 30 dias).

Escolhemos o tratamento cirúrgico do

câncer do reto, como método padrão, por se tratar de

uma cirurgia de maior dificuldade técnica, além

de apresentar tempos cirúrgicos já bem definidos.

Em todos os tumores localizados abaixo da

reflexão peritoneal realizamos a excisão total do

mesoreto conforme preconizado por HEALD (1982)

28, 29, 30, 31.

Realizamos dois tipos de cirurgias, a ressecção anterior de reto (RAR) e a

ressecção abdomino-perineal (RAP).

Definição da Amostra e Seleção dos Pacientes

Após estudos para o modelo estatístico

do trabalho concluiu-se serem necessários 17 casos

para cada grupo.

Foram avaliados 74 pacientes portadores de câncer colo-retal entre Janeiro de 1995 e

Outubro de 1998. Os 34 casos, analisados neste estudo,

foram escolhidos entre aqueles cujos tumores

fossem ressecáveis e que não apresentassem

complicações pré-operatórias (como fístulas, aderências

tumorais ou doenças sistêmicas) que pudessem prejudicar

a avaliação da recuperação pós-operatória imediata.

Todos os pacientes foram consultados e, devidamente esclarecidos da

randomização, autorizaram a execução de todos os

procedimentos clínicos e cirúrgicos propostos.

Os 34 pacientes foram distribuídos em

dois grupos de 17. O grupo A foi submetido à

cirurgia laparoscópica combinada e o grupo B à

cirurgia laparotômica.

Esta distribuição foi randomizada e

sorteada antes de cada cirurgia. Não houve critérios de

seleção quanto ao sexo, cor, idade, localização ou

tamanho do tumor. Dividimos as variáveis a serem

analisados em pré, per e pós-operatórias, como segue:

Variáveis Pré-operatórias

1. Sexo

2. Idade

3. Hemoglobina sérica em ng/ml

4. Albumina sérica em ng/ml

5. Risco cirúrgico pelo índice da American

Society of Anestesiology (ASA)

6. Localização do tumor

Variáveis Operatórias

a. Tempo cirúrgico em minutos

b. Sangramento classificado em 4 graus.

Grau 1 (menor 200 ml), Grau 2 (entre

200 ml e 500 ml), Grau 3 (entre 500 e

1500 ml) e Grau 4 (maior que 1500 ml).

Foram excluídos os pacientes do Grupo 4

c. Invasão adjacente.

d. Localização e tamanho do tumor

e. Classificação de Dukes (TNM)

Variáveis Pós-operatórias

1. Início de peristaltismo em horas

2. Início de eliminação de gases em horas

3. Início das evacuações em horas

4. Início da alimentação em horas

5. Tempo de internação em dias

6. Presença de náuseas ou vômitos

7. Presença de distensão abdominal

8. Complicações da ferida

9. Dor pós-operatória, classificada em três

graus.

A avaliação da dor pós-operatória foi

difícil por ser este sintoma muito variável de paciente

para paciente, além de muito subjetiva. Desta

forma, estabelecemos uma rotina de analgesia

pós-operatória e a quantificação da dor avaliada

pelo paciente foi de intensidade de 1 a 3,

conforme solicitação e uso de analgésico além da

analgesia regular, sendo assim registrada: Grau 1:

nenhuma dor ou leve, não exigindo o uso de analgésico;

Grau 2: dor de intensidade leve a média, mas

com solicitação de analgésico; Grau 3: dor

intensa exigindo necessidade de uso de analgésico

adicional, regularmente.

RESULTADOS

Dados Pré-operatórios

Em relação à idade não

observamos diferenças significativas entre os dois grupos.

Contudo, quanto ao gênero o grupo A mostrou uma predominância do sexo feminino,

não observada no grupo B. Embora esta diferença

não tenha sido muito significativa (p=0.0776)

é importante salientar que a cirurgia em pacientes

do sexo feminino é um pouco mais fácil devido

ao tamanho da pelve.

O nível protéico sérico, a dosagem

de hemoglobina e o risco cirúrgico (ASA)

não mostraram diferenças significativas. Desta forma,

a não ser pela variável sexo, não houve

diferença significativa nos dados pré-operatórios que

pudessem interferir na análise pós-operatória dos dois grupos.

Dados do Ato Operatório

O tempo cirúrgico,

o tipo de cirurgia, a classificação TNM e a localização do tumor não

apresentaram diferenças significativas.

No que diz respeito ao sangramento, se for analisado de forma global, também não apresentou

diferenças significativas. Contudo, uma

análise individual a este respeito, demonstrou:

a) Nível 1 (sangramento < 200ml) - nenhum

paciente do grupo B foi incluído, enquanto

23.5% dos casos do grupo A o foram;

b) Nível 2 (sangramento entre 200 e 500

ml) - os dois grupos se assemelharam;

c) Nível 3 (sangramento entre 500 e 1500ml)

- encontramos 17.7% dos casos do grupo A

contra 41.2% dos casos do grupo B. Portanto,

o volume de sangramento foi menor no grupo

A (Tabela 1).

Tabela 1 - Sangramento Pós-operatório (*)

| ||||||||||||||||||||

Em relação à facilidade técnica para

a realização do procedimento, observamos uma

curva de aprendizado em que, após a oitava cirurgia,

o tempo e as dificuldades se assemelharam nos dois grupos.

Dados do Pós-operatório

No período pós-operatório o início

do peristaltismo, o momento da eliminação de gases

e a evacuação foram significativamente mais

rápidos no grupo A (Tabelas 2, 3 e 4).

Tabela 2 - Início do Peristaltismo (horas)

| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |

| Grupo A | 26.824 | 63.529 | 24.000 | 48.000 |

24.000 |

| Grupo B | 56.471 | 1435.765 | 24.000 | 192.000 | 48.000 |

|

p=0.003724 |

|||||

Tabela 3 - Início da eliminação de gases (horas)

| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |

| Grupo A | 38.118 | 220.235 | 24.000 | 72.000 |

24.000 |

| Grupo B | 79.059 | 2215.059 | 24.000 | 216.000 | 48.000 |

|

p=0.0004397 |

|||||

Tabela 4 - Início das Evacuações (horas)

| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |

| Grupo A | 53.647 | 398.118 | 24.000 | 96.000 |

48.000 |

| Grupo B | 96.000 | 2808.000 | 24.000 | 240.000 | 72.000 |

|

p=0004397 |

|||||

O tempo de início de alimentação no

grupo A foi um pouco menor, embora significante

(Tabela 5). Isto provavelmente se deveu ao fato de

termos iniciado mais precocemente a alimentação em

alguns pacientes do grupo B, baseados no trabalho

de BINDEROW (1994) 32.

A ocorrência de vômito e de

distensão abdominal foi semelhante nos dois grupos. O

tempo de internação foi significati-vamente menor

no grupo A do que no grupo B (Tabela 6). A dor

pós-opertória também foi significati-vamente menor

no grupo A (Tabela 7).

Tabela 5 - Início da alimentação (dias)

| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |

| Grupo A | 58.588 | 244.882 | 24.000 | 72.000 |

72.000 |

| Grupo B | 96.000 | 4536.000 | 48.000 | 336.000 | 72.000 |

|

p=0.031032 |

|||||

Tabela 6 - Tempo de Internação (dias)

| Média | Variância | Mínimo | Máximo | Mediana | |

| Grupo A | 6.824 | 8.804 | 4.000 | 13.000 |

5.000 |

| Grupo B | 11.294 | 19.596 | 7.000 | 23.000 | 10.000 |

|

p=001788 |

|||||

Tabela 7 - Dor Pós-operatória (*)

| ||||||||||||||||||||

As complicações da ferida,

analisadas globalmente, não apresentam diferenças

signifi-cativas. Contudo, a análise baseada na gravidade

e no tipo de complicação, revelou outros

resultados. No grupo A as nove complicações

foram representados por pequenos abscessos (4 casos),

pequenos seromas (4 casos) e um caso de

deiscência de aponeurose, facilmente corrigida. Com

exceção deste último caso as complicações não

interferiram no tempo de internação nem na morbidade

pós-operatória. Já no grupo B, as cinco

complicações foram representadas por três casos de abscesso graves

de subcutâneo, um caso de evisceração e um

caso de pequeno abscesso. Os quatro primeiros

casos deste grupo aumentaram significativamente o

tempo de internação e a morbidade.

DISCUSSÃO

A laparoscopia trouxe grandes avanços em determinadas cirurgias abdominais, como

a colecistectomia, a hernioplastia, a

apendicectomia, cirurgias ginecológicas, etc. Em geral,

suas vantagens estão especialmente representadas

pela redução do tempo de internação, da morbidade

pós-operatória, das complicações da ferida

cirúrgica, além de permitir retorno precoce às

atividades. Alguns trabalhos têm demonstrado que

estes resultados se devem, principalmente, a uma

menor agressividade do método. Verificações

laboratoriais têm sugerindo menor resposta endócrino-metabólica.

Atualmente, existe uma grande preo-cupação com o padrão imunológico dos

pacientes no período pós-operatório. Tem sido

demonstrado que o método laparoscópico proporciona

melhor competência imunológica. Provavelmente este

fato se deve a um menor trauma operatório.

Diversos trabalhos também têm mostrado

as diferenças da resposta endócrina e metabólica

ao trauma em relação ao tamanho da incisão

operatória e da sua localização.

Por outro lado, o desenvolvimento da cirurgia laparoscópica colo-retal não teve a

mesma aceitação. Os principais fatores se deveram a

uma maior dificuldade técnica com aumento do

tempo operatória e demorada curva de aprendizado.

Nos casos de cirurgias para câncer colo-retal,

aspectos relacionados à palpação, estagiamento operatório

e recidiva nas portas, criaram novas limitações.

Com o objetivo de minimizar os efeitos indesejáveis do pneumoperitônio com

CO2, tais como as deficiências da palpação intraabdominal

e as dificuldades técnicas do método

laparoscópico, propusemos um acesso manual combinado,

permitido pela elevação mecânica da parede abdominal

em substituição ao pneumoperitônio com

CO2. Este acesso manual se faz através de pequena

incisão suprapúbica.

As cirurgias se mostraram de realização

bem mais simples do que aquelas pelo método laparoscópico puro, além de permitirem

maior segurança na sua realização. Na seqüência

do estudo, se mostrou necessário avaliar suas

vantagens em relação ao método laparotômico

convencional, visto ser necessária uma incisão suprapúbica para

a entrada da mão ao se empregar a técnica proposta.

Basicamente, decidiu-se avaliar dois aspectos gerais. Evolução pós-operatória

dos primeiros 30 dias, além do seguimento de 05

anos para as cirurgias de câncer. Neste primeiro

trabalho fizemos apenas a avaliação clínica pós-operatória

dos primeiros 30 dias. Foi escolhida a

terapêutica cirúrgica do câncer de reto onde se realizaram

dois tipos de cirurgia: 1) a ressecção anterior de reto;

2) a ressecção abdomino-perineal.

Os resultado desta série randomizada mostrou similaridade nas características clínicas

pré-operatória dos dois grupos, sem

diferenças significativas relacionadas ao método

operatório como tempo, dificuldade técnica e sangramento.

No período pós-operatório foram

observadas significativas vantagens clínicas no grupo

A (laparoscopia com acesso manual). Não

foram, evidentemente, avaliados alguns dados

laboratoriais que poderiam mostrar com maior detalhe a

resposta endócrino-metabólica como a dosagem de

Proteína C reativa, Interleucina 6 e Glucagon, assim

como também não foi realizada avaliação imunológica

pós-operatória. Este é objeto de novo trabalho

em andamento em nosso Departamento. Contudo, os resultados clínicos sugerem fortemente

vantagens na técnica.

CONCLUSÃO

Em resumo, a técnica laparoscópica com acesso manual combinado apresentou vantagens clínicas pós-operatórias imediatas (até 30 dias) sobre o método laparotômico para cirurgias de câncer do reto.

ABSTRACT

OBJECTIVES: The aim of this study is to

demonstrate the technical viability and clinical advantages of

the laparoscopic assisted surgery with manual access,

in colorectal surgery. A mechanical abdominal wall elevator, that allowed laparoscopic assisted

surgery with manual access and no pneumoperitoneum,

was valuated. MATERIALS AND METHODS: The device _

a mechanical elevator _ was developed by the

authors in the Experimental Surgery Department of the

Federal University of Rio de Janeiro, in 1995, to keep

the abdominal wall elevated and make possible to use

the hand in the laparoscopic surgery. A

comparative randomized study was carried in the Colorectal

Section, in Federal University of Rio de Janeiro, in order

to evaluate the clinical advantages of the

technique comparing with conventional surgery. Between

January 1995 and October 1998 thirty four (34) colorectal

cancer patients had been operated, divided in two groups

(A and B), and clinically evaluated in the thirty days

post operative period. In the Group A, 17 patients have

been operated by laparoscopic assisted surgery with

manual access and using the device. In Group B, 17

patients has been operated by conventional surgery. In the

major cases of the Group A a 7.5 cm Pffaniestiell

incision was used. Two surgical techniques had been

used: anterior resection of rectum and Miles surgery.

There were statistically analyzed the data of per

and postoperative. RESULTS: The technique allowed

best evaluation of the abdomen and the tumor using

the hand. Blood loss was lesser in the Group A., and

the re-introduction of diet and return of peristalse was

faster in group A than in group B. Also postoperative

pain was less intense in A. Clinical and operative complications had been less in this

group. CONCLUSIONS: The laparoscopic assisted

technique with aid of manual access, and without pneumoperitoneum using the special device for

rise of the abdominal wall, presented immediate postoperative clinical advantages when compared

with the conventional method, on colorectal cancer treatment.

Keywords: LAPAROSCOY/instrumentation/methods/adverse effects; COLORECTAL SURGERY/methods;

COLORRECTAL NEOPLASMS/surgery; COLON/surgery;

RECTUM/surgery; PROSPECTIVE STUDIES/Rio de Janeiro.

Referências Bibliográficas

1. Wexner SD, Johansen OB. Laparoscopic Bowel

Resection: Advantages and Limitations. Ann Med 1992;24:105-110.

2. Wexner SD, Johansen OB, Nogueras JJ. Laparoscopic

total abdominal colectomy. A prospective trial. Dis Colon

Rectum 1992;35:651-655.

3. Pappas TN. Laparoscopic Colectomy. Innovations

continues. (Editorial). Ann Surg 1992;216:701-702.

4. Nogueras JJ, Wexner SD. Laparoscopic colon resection.

Perspect Colon Rectal Surg 1992;5:79-97.

5. Regadas FSP, Nicodemo AM, Rodrigues LV, Garcia

JHP, Nóbrega AGS. Anastomose colorectal por via

laparoscópica. Apresentação de dois casos e descrição da técnica

operatória. Rev bras colo-proct 1992;12:21-23.

6. Pandini LC, Gonçalves CA. Fechamento de colostomia

pós Hartmann assistida por videolaparoscopia. Experiência

inicial. Rev bras colo-proct 1995;15:65-67.

7. Falk PM, Beart Jr RW, Wexner SD, Thorson AG,

Jagelman DG, Lavery IC, Johansen OB, Fitzgibbons RJ.

Laparoscopic colectomy: A critical appraisal. Dis Colon

Rectum 1993;35:28-34.

8. Cutait R, Borges JLA, Correa PAP, Averbach M, Carone

Filho E. Cirurgia colorretal por via laparoscópica. Experiência

inicial. Rev bras colo-proct 1994;14:172-174.

9. Jacobs M, Verdeja JC, Goldstein HS. "Minimal invasive

colon ressection (Laparoscopic colectomy)". Surg Laparosc

Endosc 1992;1:145-150.

10. Beart Jr RW. Laparoscopic colectomy: Status of the art.

Dis Colon Rectum 1994; 37(Suppl):S47-S49.

11. Olsen D, Patelin J, Kelley Jr W, Green F. The editor's

comment. Laparoscopy in Focus 1992;1:1-12.

12. Ramos JR, Pinho M, Polania F. Promontofixação do reto

por via laparoscópica. Rev bras colo-proct 1993;13:5-6.

13. Scoggin SD, Frazee RC, Synder SK, Hendricks JC, Roberts

JW, Symmonds RE, Smith RW. Laparoscopic - Assisted bowel

surgery. Dis Colon Rectum 1993;36:747-750.

14. Sosa JL, Sleeman D, Puente I, Mckenney MG, Hartmann

R. Laparoscopic - Assisted colostomy closure after

Hartmann's procedure. Dis Colon Rectum 1994;47:149-152.

15. Marchesini JB. Comissão nacional de videocirurgia do

CBC. Consenso sobre a videocirurgia. Boletim informativo

CBC 1995;89.

16. Simons AJ, Anthone GJ, Ortega AE, Franklin M, Fleshman

J, Geis WP, Beart Jr RW. Laparoscopic-Assisted

Colectomy Learning Curve. Dis Colon Rectum 1995;38:600-603.

17. Kmiot WA, Wexner SD. Laparoscopy in colorectal surgery: a

call for careful appraisal. British Journal of Surgery 1995;82:25-26

18. Wexner SD, Cohen SSM, Ulrich A, Reissman P.

Laparoscopic colorectal surgery - Are we being honest with our patients?

Dis. Colon Rectum 1995;38:723-727.

19. Orkin BA. Laparoscopic Colorectal Surgery. Letters to

the Editor. Dis Colon Rectum 1993;35:614-615.

20. Ou H. Laparoscopic-assisted mini laparotomy with

colectomy. Dis Colon Rectum 1995;38:324-326.

21. Paolucci V, Gutt CN, Schaeff B, Encke A. Gasless

laproscopy in abdominal surgery. Surg Endosc1995;9:497-500.

22. Kusminsky RE, Boland JP, Tiley EH, Deluca JA.

Hand-assisted laparoscopic splenectomy. Surg Laprosc

Endosc 1995;5:463-467.

23. Bemelman WA, RingersJ, Meijer DW, de Wit

CWM, Bannenberg JJG. Laparoscopic-assisted colectomy with

the Dexterity TM Pneumo Sleeve. Dis Colon

Rectum 1996;39:S59-S61.

24. Scott HJ, Darzi A. Tactile feedbabck in laparoscopic

colonic surgery. Br J Surg 1997;84:1005.

25. Watson DI, Matheus G, Ellis T, Balgrie CF, Rofe

AM, Jamieson G. Gasless laparoscopy may reduce the risk

of port-site metastases following laparoscopic tumor

surgery. Arch Surg 1997;132:166-169.

26. Lehmann LJ, Lewis MC, Goldman H, Marshall

JR. Cardiopulmonary complications during laparoscopy: Two

case reports. Southern Medical Journal 1995;88:1072-1075.

27. Windeberger U, Siegl H, Woisetschalager R, Schrenk P,

Podesser B, Losert U. Hemodynamic changes during

prolonged laparoscopic surgery. Eur Surg Res 1995;26:1-9.

28. Heald RJ, Husband EM, Ryall RDH. The mesorectum in

rectal cancer surgery - the clue to pelvic recurrence? Br J

Surg 1982;69:613-616.

29. Heald RJ. The `Holy Plane' of rectal surgery. Journal of

Royal Society of Medicine 1988;81:503-508.

30. MacFarlane JK, Ryall RDH, Heald RJ. Mesorectal excision

for rectal cancer. Lancet 1993;341:457-460.

31. Heald RJ, Chir M, Smedh RK, Kald A, Sexton R, Moran

BJ. Abdominoperineal excision of the rectum - An

endangered operation. Dis Colon Rectum 1997;40:747-751.

32. Binderow SR, Cohen SM, Wexner SD, Nogueras JJ. Must

early postoperative oral intake be limited to laparoscopy? Dis

Colon Rectum 1994;37:584-589.

33. Fukushima R, Kawamura YJ, Saito H, Saito Y, Hshiguchi

Y, Sawada T, Muto T. Interleukin-6 and stress hormone

responses after complicated gasless laparoscopic-assisted and open

sigmoid colectomy. Dis Colon Rectum 1996;39:S29-S34.

34. Sakamoto K, Arakawa H, Mita S et al. Elevation

circulating interleukin 6 after surgery: factors influencing the serum

level. Cytokine 6 1994;181-186.

35. Kawamura YJ, Saito H, Sawada T, Muto T, Nagai

H. Laparoscopic-assisted colectomy and linphadencectomy

without peritoneal insufflation for sigmoid colon cancer patients.

Dis Colon Rectum 1995;38:550-552.

36. Mealy K, Gallagher H, Barry M, Lennon F, Traynor O,

Hyland J. Physiological and metabolic response to open and

laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 1992;79:1061-1064.

37. Harmon GD, Senagore AJ, Kilbride MJ, Warzynski

MJ. Interleukin-6 response to laparoscopic and open

colectomy. Dis Colon Rectum 1994;37:754-759.

38. Jakeways.MS, Mitchell V, Hashim IA et al. Metabolic

and inflammatory responses after open or

laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 1994;81:127-131.

39. Ueo H, Honda M, Adachi M et al. Minimal increase in

serum interleukin-6 levels during laparoscopic cholecystectomy.

Am J Surg 1994;168:358-360.

40. Kloosterman T, von Blomberg BM, Borgstein P, Cuesta

MA, Scheper RJ, Meijer S. Unimpaired immune functions

after laparoscopic cholecystectomy. Surgery 1994;115:424-428.

41. Redmond HP, Watson RW, Houghton T, Condron C,

Watson RG, Bouchier HD. Immune function in patients

undergoing open vs laparoscopic cholecystectomy. Arch

Surg 1994;129:1240-1246.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

João de Aguiar Pupo Neto

Rua José Carlos Pace, 1046

Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Brasil

CEP 22.750-500

e-mail: joaopupo@iis.com.br

(1) Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia, Disciplina de Coloproctologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

(2) Professor Adjunto do Departamento de Cirurgia, Disciplina de Coloproctologia, Faculdade de Medicina, UFRJ / Chefe do Serviço de Coloproctologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.

Recebido em 15/05/2003

Aceito para publicação em 15/06/2003

* Artigo baseado na tese de doutorado: Cirurgia Videolaparoscópica com Acesso Manual Combinado:

Estudo comparativo com as técnicas convencionais no

tratamento cirúrgico do câncer de reto. Faculdade de Medicina,

UFRJ, 1999.